こんにちは、カギ尻尾です。

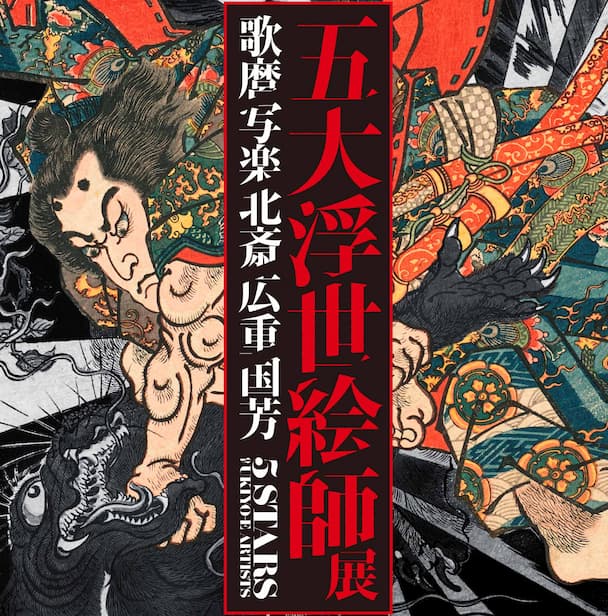

先日「五大浮世絵師展―歌麿、写楽、北斎、広重、国芳」に行って以来、浮世絵の世界にすっかり魅了されています。

浮世絵についてもっと知りたくなって、大型書店を見てまわり浮世絵について書かれた本を片っ端から手に取ってみました。

そして「これだ」という本を何冊か見つけたので、今回は、全ワタシが感動した!浮世絵に関するおすすめの本をご紹介します。

いま「浮世絵のことをもっと知るために本を読んでみよう、でもどの本がいいかなぁ?」と迷っているあなたの参考になれば嬉しいです!

浮世絵初心者にもわかりやすい!おすすめの本4選

せっかくお金を出して本を購入するからには、ウェブ検索ではたどり着けないような「情報量の多さ」が欲しいところ。

さらに、本ならではの「信頼性」と「専門性」の高さも大切です。

そして、アート本だからこそ「ビジュアル資料(絵がたくさん載っている)が充実している」と、コレクションする喜びも、より大きくなります。

今回はその辺を踏まえた上で、おすすめの本を4冊ご紹介します!

『面白いほどよくわかる浮世絵入門』浮世絵の入門書として最適!

画像引用元:https://books.rakuten.co.jp/rb/15976963/?s-id=bh_pc_item_list_image

浮世絵についてもっと知りたいと思い、本を探したとき、浮世絵の入門書は世の中に溢れているわりに「情報量の多さ」と「わかりやすさ」が両立しているものはそれほど多くないように感じました。

その点、この本なら、わかりやすさと情報量の多さがしっかりと両立していて、入門書として最適だと思います。

「浮世絵がどうやって作られるのか」というところから、当時の道具類なども写真付きで掲載されていて、とてもわかりやすかったです。

ビジュアル資料プラス情報量の多さで、浮世絵初心者でもわかりやすく、また、充実した内容になっています。

まず手始めに読むなら、この本はかなりおすすめです!!

『北斎と廣重─美と技術の継承と革新』専門性の高さ・ビジュアル面・情報量が圧倒的!

画像引用元:https://books.rakuten.co.jp/rb/17170927/?s-id=bh_pc_item_list_image

この本のおすすめポイントは、最新デジタル技術で北斎・廣重の作品を超高精細解析しているところ。

なんと”20億画素の超高精細画像と3次元質感処理により、版画の線の凹凸や和紙の繊維まで可視化している”という圧巻のスケールです。

版木や紙質の細部までが高精細で再現されているので、研究・鑑賞の資料としても最適な本だと思います。

また、ビジュアル資料として、質だけでなくボリューム面も素晴らしいです。

葛飾北斎の『冨嶽三十六景』が46図、歌川廣重の『東海道五十三次』は55図を全点収録しています。

著者・監修は、文化財のデジタルアーカイブ技術に長けた久保田巖氏。巻末には”技術・保存・デジタル鑑賞時代の可能性”についての論考も掲載されています。

図版だけでなく、解説がとてもわかりやすく、かつ情報量が多いことでもおすすめです。すでに北斎や廣重の作品集を持っている方でも、新たな発見があると思います!

この本は、「高品質印刷」プラス「詳細解説」で、「ビジュアル」と「理論」の両面で満足できます。

浮世絵をより深く理解したい方はもちろん、技術的背景や保存・複製の現代的意義に興味がある方はぜひ手に取ってみてください。

この本を見つけたとき「これぞ本を買う意義」だと興奮しました!

『江戸文化の仕掛け人 蔦屋重三郎と若き芸術家たち』人物とエピソードから浮世絵の世界を学べる!

画像引用元:https://books.rakuten.co.jp/rb/18018898/?s-id=bh_pc_item_list_image

浮世絵作品を見ていると、「版元」のところに「蔦屋重三郎」という名前を目にしたことがある方は多いと思います。

そもそも版元とは、”現代では出版社を指すことが多いですが、江戸時代には、出版物の企画から印刷・販売までを一手に担う存在”でした。

蔦屋重三郎は、江戸時代中期から後期にかけて活動した版元であり、喜多川歌麿や東洲斎写楽という大スターを世に生み出した”江戸の腕利きプロデューサー”として有名な人物です。

この本は、大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』に連動し、蔦屋重三郎と当時活躍した若き芸術家たちの関係性を、浮世絵や戯作を通じて描いた内容となっています。

蔦屋重三郎がプロデュースした絵師(歌麿、写楽、北斎、山東京伝、十返舎一九、大田南畝など)の仕事やエピソードが丁寧に紹介されていて、江戸時代の文化背景と人物相関などからも理解が深まります。

蔦屋重三郎がどのように才能を発掘し世に送り出したか、その「プロデュース力」を具体的に知ることができるのも、この本の大きな魅力です。

図版やコラム・年譜・作品解説・略歴一覧などの資料ページも充実しているので、視覚的にも学びやすいと思います。

人物とエピソードから江戸文化を味わえる構成になっているので、浮世絵初心者にも親しみやすく、また、中級者以上の方も楽しめる内容になっています。

もちろん、大河ドラマ「べらぼう」を見て高まった関心をさらに深めたいという方にもおすすめです!!

『ねこと国芳』情報量と質も充実の猫好き国芳ファン必読の本!

画像引用元:https://books.rakuten.co.jp/rb/11943410/?s-id=bh_pc_item_list_image

「歌川国芳」の描いた猫をテーマにまとめた浮世絵作品集です。

”猫を中心に収録された作品約76点で、登場する猫はなんと総勢352匹にもおよびます。”

有名な『其まゝ地口猫飼好五十三疋』をはじめ、「団扇絵の猫役者」「妖怪猫」「お当字を猫で表現したもの」など多彩。

擬人化した猫や、風刺画スタイルの猫たちは、デザインやイラストを勉強する人の参考になると思います。

作品ごとに解説文が載っていて、見開き構成で作品と解説が対になっています。

猫やその仕草にフォーカスした拡大図も豊富で見やすく、理解しやすいように工夫されているところもいいです。

さらに、解説文は英語併記でも書かれており、海外の浮世絵ファンも楽しめる仕様になっています。(The explanatory texts are written with English translations, making the book appealing to international fans of ukiyo-e.)

これは海外の方に絵の説明をするのにも役立ちそうだし、英語圏の友達へお土産にしても喜ばれそう。

ところで、一般的な絵画作品集は、当然ビジュアル要素が強くなると思いますが、この本は、”天保の改革によって美人絵・役者絵が規制された時に、猫を主題にすることで表現の幅を広げた国芳の戦略性が読み解けます”。

江戸時代の庶民文化や、猫と人間との関係を視覚的に味わえるため、生活史的にも面白い発見がありますよ。

かなり充実した内容で、情報量と質の面でも満足できる本です。

最初は、猫と浮世絵を好きな人が読むような、かなり限定的な本を想像していましたが、実は、幅広い層の方が楽しめる本だということがわかります。

さらに!しおりの先には猫のモチーフが付いているという遊び心もあり!!これがまた猫好きにはたまらない♡

浮世絵を学ぶのにウェブではなく本を選択する利点6つ

何かを知りたいと思ったとき、ウェブ検索をすれば手軽に情報が手に入るし、生成AIに質問すれば、知りたいことを簡単に教えてくれますよね。

それなのに、どうして敢えてお金を出して本を買うのか?

それは、本だからこそ得られるメリットがあるからです!

ここでは『本で浮世絵を学ぶことの利点』をお話しします。

保存性とアクセス性

本は物理的に手元に残り、インターネットに接続せずに何度でも参照できます。

また、マーカーを引く・付箋を貼る・メモを添えるなどで、唯一無二の、自分にとってわかりやすい最高の資料に育てることができるのも、本ならではだと思います。

本は、長期間使える資料として学習や趣味の継続に最適です。

信頼性と専門性が高い

本は、専門家や研究者によって執筆・編集され、事実確認(ファクトチェック)が行われています。

浮世絵の本に関しては、美術史や日本文化に精通した研究者による詳しい解説が得られます。

高品質なビジュアル資料が充実している

浮世絵はビジュアルアートなので、作品が掲載されている本なら、高解像度の画像で色彩や筆致を楽しめます。

さらに、紙質や印刷技術によって、デジタルでは表現しきれないニュアンスを感じられます。

コレクション性が高いところも浮世絵の本の大きな魅力です。

体系的・網羅的な知識が得られる

本は、一つのテーマに沿って情報が整理されているため、断片的でなく「流れ」や「背景」までを把握できます。

浮世絵の起源・技法・画家ごとの特徴、社会背景などが一貫して学ぶことができるのも、本ならではです。

専門家の視点・分析に触れられる

多くの書籍には著者独自の考察や見解が含まれており、読み手の理解や興味を深める手がかりになります。

深く読む姿勢になれる

これは個人的な考えになりますが、紙媒体の本は、集中して知識を深める環境が整いやすく、「ながら読み」になりにくいように思います。

特に、浮世絵のような奥深いテーマは、時間をかけて読み込むのがおすすめです。

まとめ

本はウェブ検索ではたどり着けないような「情報量」があり、そして、信頼性と専門性が高く「情報の質」の面でも優れているものが多いです。

特にアート関連の本は、ビジュアル資料(絵がたくさん載っている)が充実しているものが多いので、最新の技術による高解像度の画像で色彩や筆致を楽しめるところも魅力ですよね。

それでは最後に今回ご紹介した本をまとめておきます。

| タイトル | おすすめポイント |

『面白いほどよくわかる浮世絵入門』 | 最初に読む浮世絵本ならこの本がおすすめ! ビジュアル資料プラス情報量の多さで浮世絵初心者でもわかりやすく、内容も充実している。 わかりやすさと情報量の多さが両立しているパーフェクトな入門書。 |

『北斎と廣重─美と技術の継承と革新』 | 最新デジタル技術で北斎・廣重の作品を超高精細解析。 北斎の『冨嶽三十六景』46図、廣重の『東海道五十三次』55図を全点収録。 版木や紙質の細部までが高精細で再現されているので、研究・鑑賞の資料としても最適! 高品質印刷と詳細解説により、ビジュアルと理論の両面で理解が深まる。 ”技術・保存・デジタル鑑賞時代の可能性”についての論考が載っていて、技術的背景や保存・複製の現代的意義に興味がある人にもおすすめ! |

『江戸文化の仕掛け人 蔦屋重三郎と若き芸術家たち』 | ”江戸の腕利きプロデューサー”として知られる版元:蔦屋重三郎に主眼を置いた本で、読み物としても◎ 人物とエピソードから江戸文化を味わえる構成で、浮世絵初心者に親しみやすく、中級者以上の人も楽しめる内容。 図版・コラム・年譜・作品解説・略歴一覧などの資料ページも充実! |

『ねこと国芳』 | 歌川国芳の描いた猫をテーマにまとめた浮世絵作品集。 『其まゝ地口猫飼好五十三疋』をはじめ、「団扇絵の猫役者」・「妖怪猫」・「お当字を猫で表現したもの」など多彩でデザインやイラストの参考にも◎ 作品ごとに解説文があり、拡大図も豊富で、見やすく、理解しやすい。 ビジュアル面だけでなく、当時の時代背景に対する国芳の戦略や庶民文化なども知れる内容の濃い本! |

「浮世絵のことをもっと知りたいけど、どの本がいいかしら?」と迷っているあなたの参考になればとても嬉しいです!!

コメント